強迫性障害改善編③ 症状の構造〜どのようにして囚われていくのか〜

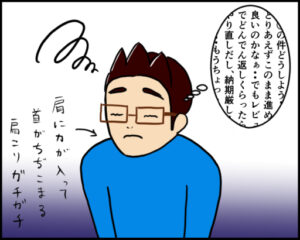

前回の記事で病院を変えた話をしたのですが、

先生と話をして思ったのが「俺、強迫性障害について何も知らないな」でした。

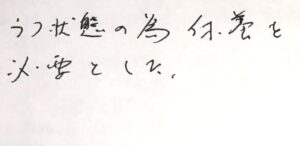

というわけでお勉強しようと思い下記の本を買って勉強しました。

(現在は絶版になっているようです。検索に中古しか引っかかりませんでした。)

この本の優れた点は、強迫性障害を治すための具体的な方法に対しての記載が多い点です。

当時(2010年)は症状紹介がメインの著書が多かったのですが、それとは一線を画していました。

悪い点は字が多いことですね。重度の症状の方は読むのが辛いかもしれません。

今でもたまに読んだりと重用しています。オススメです。

図書館に置いてある場合もあるので興味のある方は調べてみては。

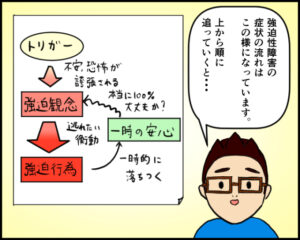

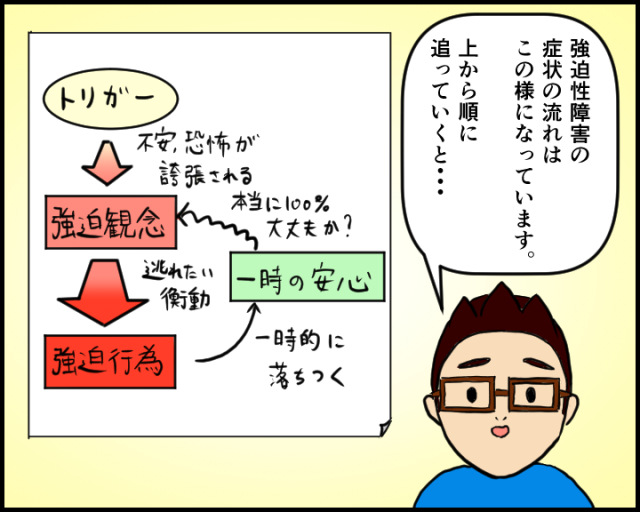

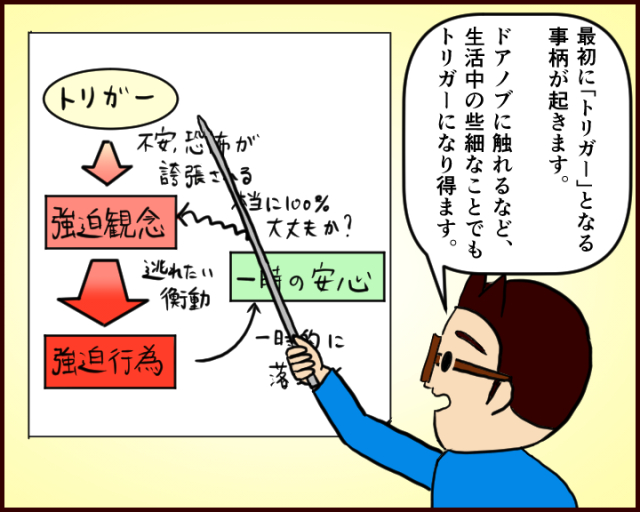

今回は先生の話と上記の本の内容を参考にして、強迫性障害の症状の構造について整理したいと思います。

一点だけ留意頂きたいのが、あくまでも前述の情報を参考にはしていますが、

ぴーすけの解釈の上での整理である点だけ留意ください。

誤解や“こういった表現の方がよいんじゃないか”等ありましたらコメントで議論させて頂けると嬉しいです。

それでは始まります↓

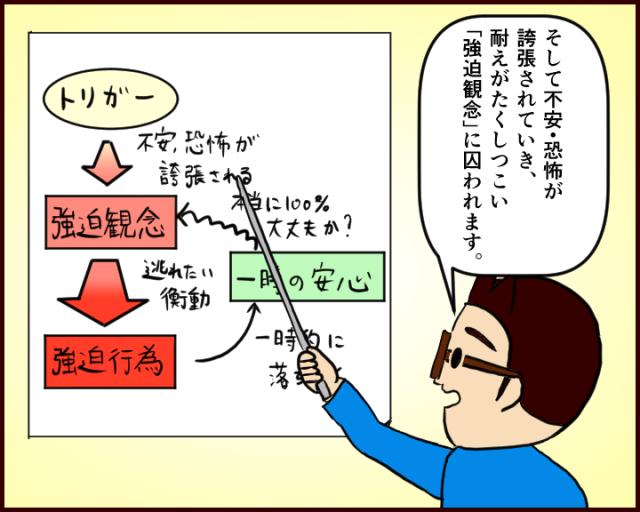

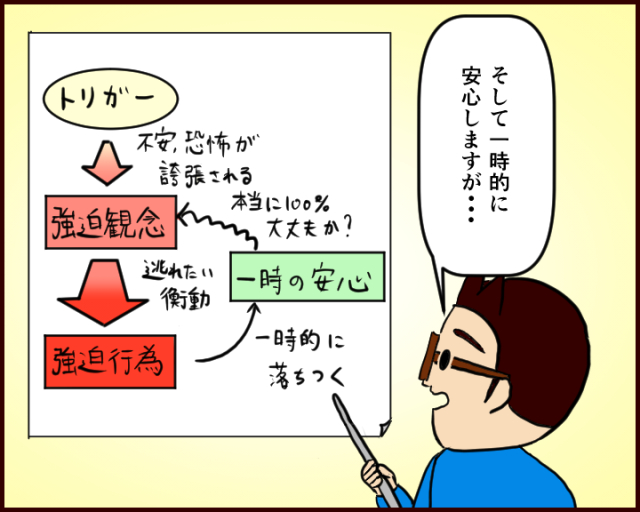

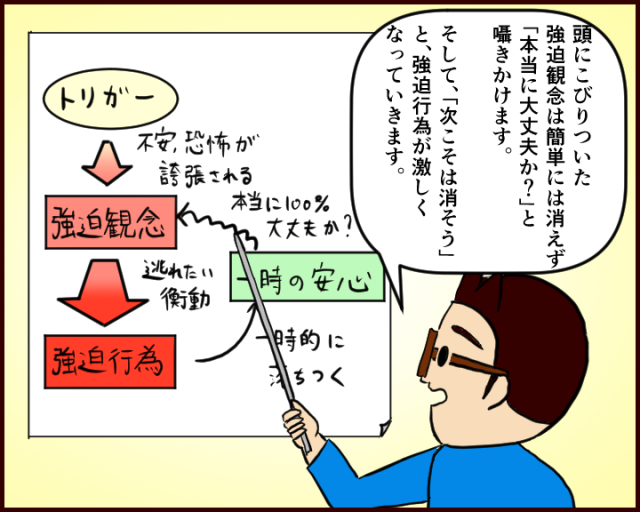

客観的な視点から“誇張されて”と書きましたが、当人の感じ方そうではありません。

現実に起こる可能性がある、自然で疑う余地のない不安・恐怖として感じることが多いです。

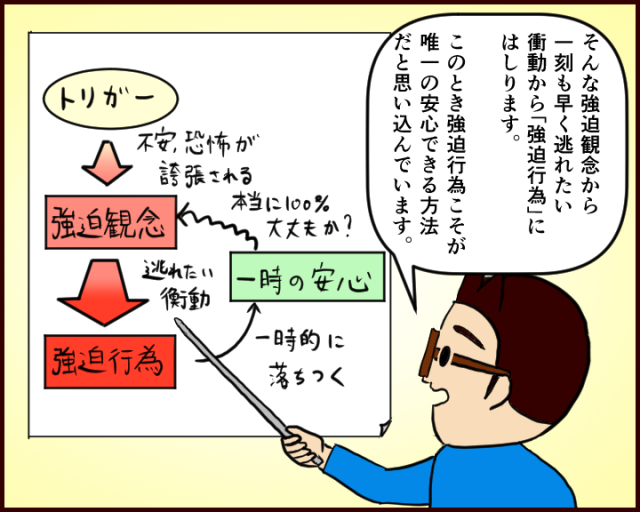

ここでの強迫行為には、他人を巻き込んでの確認等の巻き込み行為も含みます。

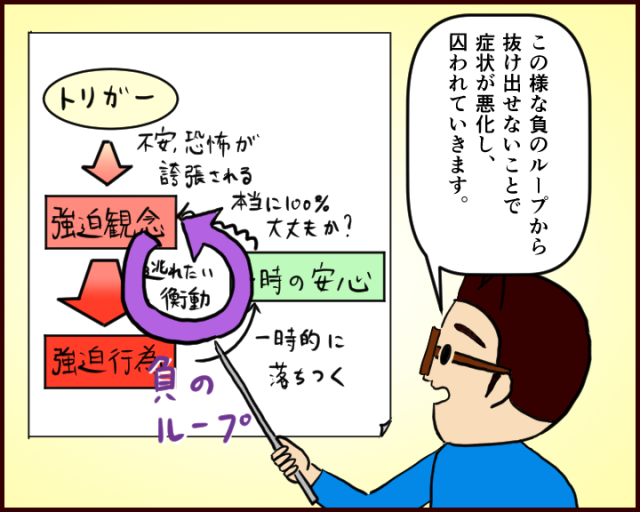

強迫観念を消し去ろうと抗えば抗うほど、強迫観念→強迫行為の深みにはまっていくのは

心理学でいう“皮肉過程理論”によるものだと考えています。

別名シロクマ効果と呼ばれるものです。

ここで質問。シロクマの映像を見せた次の3パターンのグループのうち、

一定期間後でもシロクマのことを覚えていたグループはどれでしょう?

A.映像を見た後、シロクマのことを覚えとくように言う。

B.同、シロクマのことを考えても考えなくてもいいと言う。

C.同、シロクマのことだけは絶対に考えないでくださいと言う。

勘の良いみなさんならお分かりだと思います。その通り、”C”なんです。

強迫観念を考えないよう消し去ろうとするほど、強迫観念について考えてしまうなんて・・・

まさに皮肉ですね。

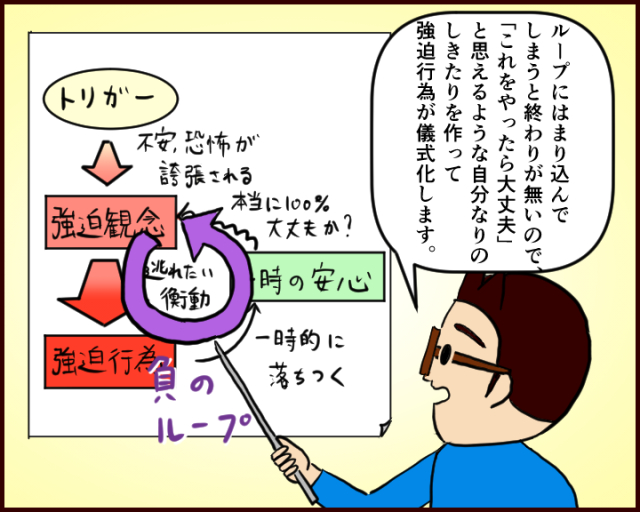

例えば僕の除菌ティッシュ拭きの場合、意識を集中して、

小指付け根の外側から始めて、親指の外側まで行って元に戻る。

これを3往復。その間に話しかけれたり、意識が他に向いたら最初からやり直し。とかです。

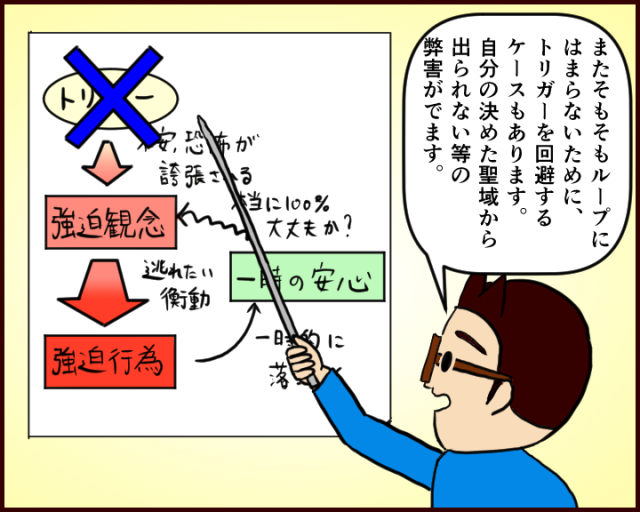

紙面の都合上書いていませんが(ただのサボりですが)、この場合は回避行動のループにはまる場合があります。

強迫観念を避けようと強く思うあまり、先ほどの皮肉過程理論が働くんですね。

そして今の聖域で大丈夫なのか不安になり、聖域の領域や制約が厳しくなっていきます。

この制約を家族に強要すると言った巻き込みもよく聞きます。

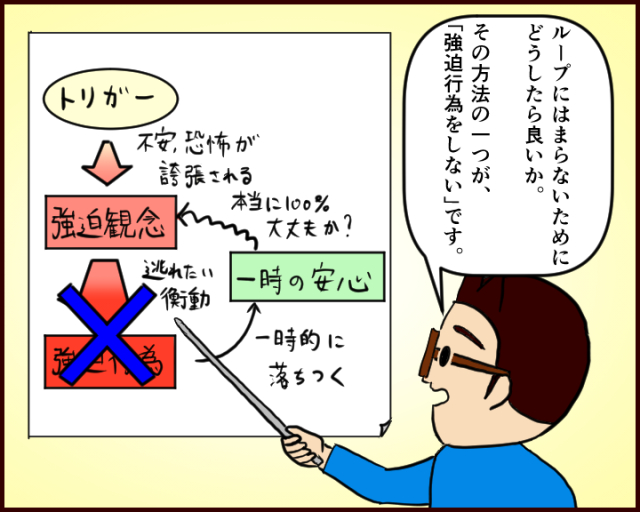

さて、

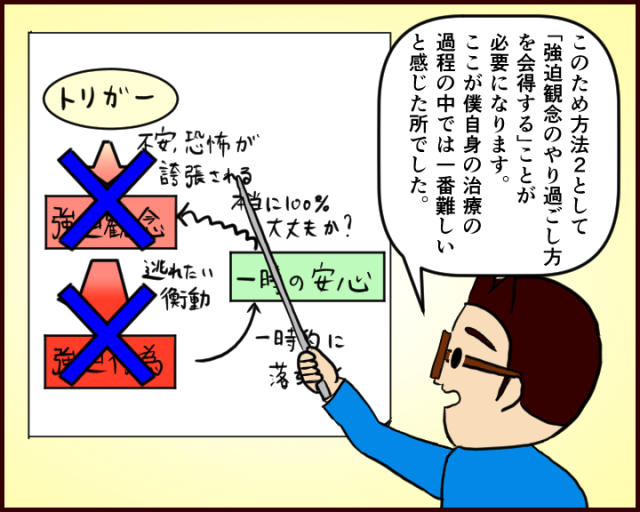

「強迫観念のやり過ごし方を会得する」というのは強迫性障害の治療の一番の山場だと思っています。

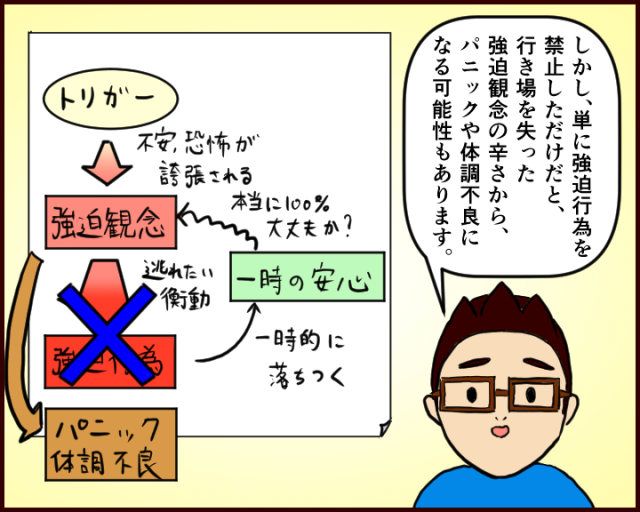

ただ、ここで一言、

「それができりゃ苦労せんわ!」

言うは易し、行うは難しですよね。

今回「会得」という言葉を選んだんですが、ここのポイントは理屈じゃないんです、

実践して体感して学び取ることがポイントなんです、というニュアンスを伝えたくて。

僕のイメージは補助輪なし自転車を乗る練習をする感じです。

転びながらもだんだん感覚をつかんで乗れるようになっていくイメージですね。

「強迫観念のやり過ごし方」については、次回もうちょっと詳しく書いてみようと思います。

それでは。。